![]()

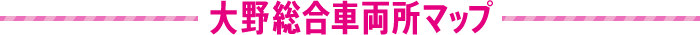

作業がしやすいように、車輪がついた台車と箱状の車体を切り離します。

![]()

架線から電気を引き込めるように、上げ下げする押付力の整備などを行います。

![]()

工程ごとに分かれた格納庫で、塗装や内外装のリニューアルを行います。

![]()

台車部品の分解・整備・組立て作業を行うほか、

電車を動かすためのモーターの取外し・取付けなどを行います。

![]()

傷んだ車輪を削る作業を行うほか、新しい車輪に交換をします。

![]()

車体トラバーサという移動装置で、台車と切り離した車体を横に動かし格納庫へ移動します。

※マップはイメージです。

今回で3回目の開催となるOPクレジットカード会員の方を対象にしたイベント「小田急の整備工場へ行こう!大野総合車両所見学会2017夏」が7月28日(金)に、相模大野の大野総合車両所にて開催されました。昨年と同様の40組80名の募集に1,900名を超える会員の方からのご応募があり、見事ご当選された方たちに、普段見ることのできない車体上げ作業や車輪などの整備風景を見学していただきました。

昨年にも増して高倍率となった車両所見学イベント。約48倍の倍率をくぐり抜け、見事、当選された皆さまが続々と受付にいらっしゃいます。今年は開会を待っている間も楽しんでいただけるよう、古い車両を解体して作った、車両所特製の“模擬運転台”が会場の片隅に。「アクセルが50キロになったら、ブレーキをかけて…」と、技術員の指導のもとチャレンジしたお子さまたちは大喜び。送電の仕組みを聞いてメモを取るお父さまも!

技術員

アクセルのハンドルをまわしてみて

小5男子

あっ、モーターがまわりはじめた!

技術員

今度はブレーキをかけてみて

小5男子

あれ? 表示板の点滅が緑から赤に変わったよ

技術員

電車が動き始めるときは電力会社からの電気を使いモーターが回るけれど、ブレーキをかけると今度はモーターが電気を起して他の電車に電気を分けているんだよ

小5男子

電車は自分で電気を起こすこともできるんだね!

皆さまが全員揃ったところで、車両所の紹介ビデオを見ながら、見学前にしっかりお勉強。車両所の歴史や各部品の整備工程などが映し出されるなか、一番、印象的だったのが車両の塗装シーン。塗装ロボットがまるで人間の手のように車両をスプレーしていきます。「車両それぞれの色やかたちがプログラミングされているので、電車の形を入力すると、それに合わせて塗装します」と技術員の解説に、「へえ~」と驚きの声が!

60代女性

昔は人の手で塗っていたんですか?

技術員

そうです。手で塗っていたので、今の2倍以上の作業時間が掛かりました

60代女性

すごい技術の進歩ですね

技術員

塗装中は人が入ることができないので、実は見たことがない作業員もたくさんいるのです

60代女性

そうなんですね。時間はかかるんですか?

技術員

ロマンスカーは3回、色を重ねて塗ります。車両によってバラバラですが、1車両、4時間で完成です

60代女性

あっという間ですね!

まず最初に、電車の台車部分と車体部分を切り離し、作業用の台車に乗せ換える「車体上げ」作業を見学します。息もぴったりのチーム作業でまだ塗装工程前のロマンスカー・MSEの台車部分が切り離され、解説員の実況中継にも熱が入ります。そして、ロマンスカー・MSEの車体が宙に浮き、通勤車両でおなじみの1000形の車両の上を軽々と越える「オーバーヘッド」が行われた瞬間、お子さまだけではなく、大人からも「わーっ!」と大歓声が起きました。

技術員

いよいよ電車を持ち上げるためのハッカーを車体の下に取り付ける作業をします。息が合わないとうまくいかないのですが…一発で合いました!

小3女子

電車が上がった!何キロあるの?

技術員

1車両、だいたい30トンあるよ

小3女子

えっ!? そんなに重いの?

技術員

ブランコのように揺れてしまうこともあるのですが、

今日は全く揺れていません。かなりの腕前です!

小3女子

すごい! 電車が上下に並ぶなんて、初めて見た!

この日のために用意された箱根登山線を主に走行している車両。ラッピングされた真っ赤な車体が目を引きます。順番に運転席に座り記念撮影。皆さまをご案内するのは、入社3年目の土門整備士と入社4年目の我妻整備士の2人です。「今では新松田以西を主に走っていますが、以前は千代田線も走っていた車両なんですよ」と解説しながら、お子さまたちと一緒にパチリ。実際のマイクを使ったアナウンス体験も好評でした。

中1男子

運転席がコンパクトでびっくり

整備士

古い車両はリニューアルをしています。

リニューアルされるとハンドルがひとつのタイプとなりますが、この電車はアクセルとブレーキが別々のタイプです

中1男子

運転が難しそう。計器が多いですね

整備士

これは速度計、こちらは空気の圧力計です

中1男子

全部、確認しながら運転するんですね。この赤いボタンは?

整備士

これは『パンタ下げ』というボタンで、電車が車庫に入って来て、もう走らなくてもよくなったときに押してパンタグラフを下げ、電気が来ないようにしています

中1男子

へえ~! 電気が来ないようにするボタンなんですね

車両を移動させるときに活躍するのが、この目立つオレンジ色の電気機関車。車両所内では、この電気機関車が車両を引っ張りながら、あちこち走っている様子を見ることができます。大きなカメラを持って参加された電車好きの男性おふたりは「デキだ!ここで見られるなんて大感激です」と写真をたくさん撮りはじめました。

40代男性

デキが見られただけでも

今日は参加した甲斐がありました!

技術員

そんなに喜んでいただけるとは。

普段の見学会では、皆さま、あまり関心を持たれないのですが

40代男性

鉄道が大好きであちこちに足を運ぶのですが、

なかなか見られません。

マニア心もくすぐるいい見学会です

技術員

ありがとうございます!

昔に比べて電車の騒音が抑えられているのをご存知でしょうか?キーンという音を軽減するため、車輪の外側に10ミリほどの金属でできたリングが埋め込まれています。参加者の皆さまには、ハンマーでリングのある車輪とない車輪を叩いて音の大きさの違いを実感していただきました。また、車輪に傷ができると、ガタンガタンと音が大きくなります。1車両に8つある車輪のうち、1つの車輪にしか傷がなかったとしても、その時は電車が傾かないように1両全ての車輪を削らなくてはなりません。車輪は1枚300キロもあり、近くに寄るとその大きさに、皆さま驚いていました。

70代女性

昔は電車の音が大きかったけれど、

今は静かになりましたね

技術員

そうです。防音リングがあるかないかで、

音の大きさがだいぶ違いますね

70代女性

削りすぎて薄くなったりしないのですか?

技術員

傷が大きくなるたびに削りますが、安全上、削っていいのは、新品の厚みの40%までと決められているのです

70代女性

それを聞いて安心しました!

各班に分かれて車両所内を見学していた皆さまが、車掌体験をした箱根登山鉄道色の車両に続々と戻ってきて質問タイムが始まりました。「車輪は何年持ちますか?」「車両は1台いくらですか?」といった素朴な疑問から、「行先表示に使う幕はすべての終点の駅名が書かれていますか?」といった専門的な内容まで、皆さま、熱心に手を上げていました。

車両所見学が、今年の夏の楽しい思い出のひとつになった方も多いのではないでしょうか。暑い中、皆さまおつかれさまでした!

今日は、おじいちゃんに連れてきてもらいました。パパも電車が大好き。小田急の車掌さんにもらった“車掌カード”を今日も首から下げてきました。これは、先頭の窓から運転をじっと見ていたらくれました。僕の宝物です。将来、サッカー選手か電車を作る仕事か迷うけれど、今日はとても楽しかった!おじいさまと参加された小学生低学年の男の子

電車が大好きな女子、鉄子仲間で来ました。乗って旅をするのはもちろん、電車の写真を撮るもの大好きです。今日は普段は見られない車体上げやオーバーヘッドを見られて大感激。車輪の仕組みなども解説が分かりやすく、勉強になりました。また機会があれば、参加してみたいですね。おふたりで参加された女性

中口 勝己所長

応募者が昨年よりもさらに増えたと聞き、驚いています。普段、会社や学校への足として利用されている電車に関心を持っていただけるのはありがたいですね。電車がどういう仕組みで動いているのか、またどのように整備されているのか、今日は皆さまにご理解いただけたのではないでしょうか。今回は、見学前に車両所の仕事を動画でご紹介したため、とても印象的だった様子で、車輪のメンテナンスについてなど、普段よりも具体的な質問が多かったようです。これからも、説明を書いたパネルを増やしたり、プロジェクターを常設にしてみたりと、より皆さまに分かりやすく見学していただけるよう、いろいろ考えていきたいですね。

大浦 洋介技術員

今回の「オーバーヘッド」でご用意したのはロマンスカー・MSEでしたが、塗装工程前の車両でしたので、車両所見学ならではの臨場感があったのではないでしょうか? また、車掌体験していただいた箱根登山鉄道色の赤い車両は、普段は海老名の車庫までしか来ないのですが、このイベントのために持ってきました。都心部では見ない車両なので、お子さまたちにも喜んでもらえたようです。年配の方からは、「懐かしい車両もまだ活躍していてほっとするね」と声をかけていただきました。昔は都心部を走っていた車両にラッピングしたのですが、廃材をできるだけ出さないように古い車両でも工夫して利用している小田急の姿勢もご理解いただけたかと思います。

大野総合車両所ってどんなところ?1962年に、神奈川県相模原市に開設された、電車を分解して大掛かりな検査や修理などの作業を行うことのできる小田急電鉄では一番大きな施設です。約5万8千平方メートルの広い敷地内には、全般検査や重要部検査などを行う建物が点在し、現在、協力会社のスタッフも合わせ約300人が働いています。